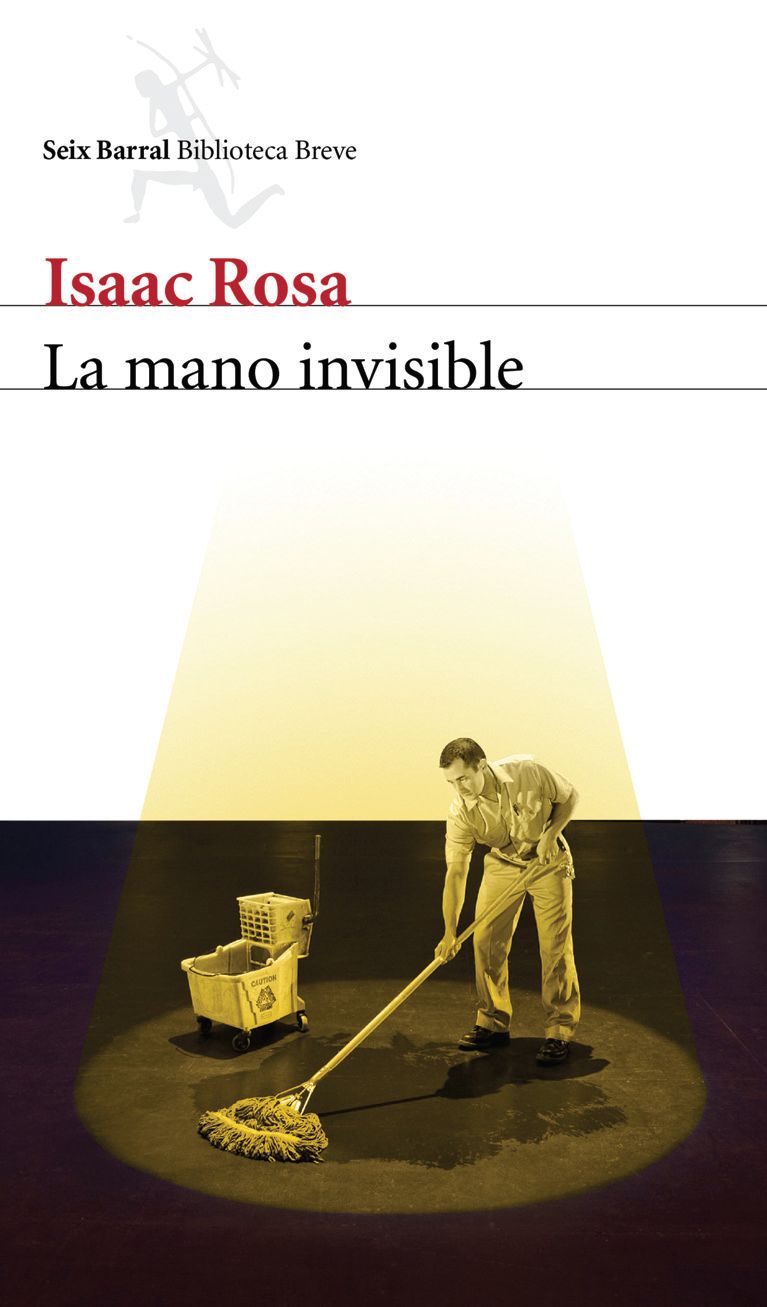

Publicada hace ya tres años, en pleno vendaval de la crisis (perdón, estafa), ‘La mano invisible’ (Seix Barral, 2011) es un ejercicio muy visible de los límites de la producción laboral, de su ética, de su sentido, sobre todo cuando acaba derivando en explotación/especulación.

Publicada hace ya tres años, en pleno vendaval de la crisis (perdón, estafa), ‘La mano invisible’ (Seix Barral, 2011) es un ejercicio muy visible de los límites de la producción laboral, de su ética, de su sentido, sobre todo cuando acaba derivando en explotación/especulación.

Tejida de manera coral por la prosa de Rosa (hay espacio para un informático, un carnicero, una teleoperadora, un albañil, un camarero…), la novela ahonda en el sentido del trabajo, enfrentado con su condición deshumanizadora. Porque en ‘La mano invisible’ lo que se hace es trabajar y trabajar, sin que nadie sepa muy bien cuál es la finalidad, si acaso la de seguir dando pábulo los cimientos de esta crisis (perdón, estafa). En una fábrica-decorado televisivo se juntan todos esos personajes trabajadores para hacer lo que mejor saben –o lo que más les exigen–: trabajar, pero con una finalidad muy concreta: “No, ellos no estaban aquí por nada de todo aquello que alguna vez les prometieron que sería el mundo del trabajo: realizarse como persona, ganar una identidad, participar en sociedad, contribuir al desarrollo, aportar cada uno según su capacidad para recibir según su necesidad, aprender, crecer, sentirse plenos, encontrar su lugar en el mundo, nada de eso. Estaban aquí por dinero, aunque ellos mismos evitasen hablar de dinero, por ese pudor que nos hace pensar que hacemos lo que hacemos por otros motivos, estaban aquí por dinero, porque su trabajo, su vida, lo sabe él mejor que nadie, se reduce a eso, perdidas otras motivaciones, decepcionados por promesas incumplidas: a ganar dinero, no mucho, ni siquiera lo justo, apenas para vivir, para cubrir sus necesidades y tal vez para consolarse al final del día, al final de la semana”.

Y así, amasando ínfimas cantidades de dinero, pero sueños infinitos impuestos, también tenía que entrar en escena la especulación: “…porque esa era la vida que ella esperaba, cuando llegase a la última página en su particular cuento de la lechera: érase una vez una lechera que tenía un bar, con lo que sacó del bar abrió también un restaurante, luego compró dos locales, más tarde tres pisos, un día empezó a invertir en productos financieros, y por fin pudo hacerse la casa a su gusto, que se la amueblase un diseñador de interiores, con varios armarios llenos de trajes y zapatos, y por supuesto la piscina, no una piscina cualquiera, vulgar, con escalerilla y un ancla en los azulejos del fondo, no, una de esas piscinas que salen en las revistas y que no parecen una piscina, una lámina de agua sin bordes que se funde con el paisaje de fondo, que por supuesto será el mar, a pie de acantilado».

Mas solo faltaría tirar de lógica para desmontar todo el tinglado que aparece en ‘La mano invisible’; lógica como la que muestra el ex futbolista Iker Sarriegi en el libro de Quique Peinado ‘Futbolistas de Izquierdas’ (2013): “No quiero que mi hijo viva como vivimos ahora. No quiero que esté 40 años hipotecado para pagar una casa y tenga que trabajar 12 horas diarias para ser un infeliz”.

Pero sí, vivimos ahogados, vivimos estresados, vivimos infelices por trabajar o por no poder hacerlo, olvidando que el trabajo no es más que “el factor productivo que incluye las tareas, físicas o intelectuales, que realizamos los seres humanos en el proceso productivo” (‘Cuentos chinos de la Economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema’, Los Econoplastas). Olvidando, como bien describe y descubre Rosa en esta novela, que se puede llegar a perder incluso la condición humana con tal de formar parte de ese proceso productivo y de ganar una miserable, por la cantidad y la procedencia, partida de dinero. Y entonces, en ese extremo, ya sí que nada tendrá sentido por muy invisible que sea.